Не отрекаются, любя

(вспоминая наш Баку)

У городов, как и у людей, разные судьбы. Объездив, к счастью, немало стран, всё больше понимаю: не каждому городу дано обладать той магнетической притягательностью, что зовёт и не отпускает. Одни города хороши, но холодны. Другие красивы, но не принимают сразу. Всё дело — в темпераменте, в духе места, да и во вкусе к жизни горожан, конечно.

А вот Баку, по-моему, любят все, все, кто хоть раз оказался там. Именно оказался — не просто слышал, не проездом был, а вдохнул этот воздух, увидел свет над морем, ощутил на себе его солнце и соль. Баку завораживает с первого взгляда, с первого дыхания. А для тех, кто жил там, это безусловно — лучший город на земле. Неоспоримо. Для коренных бакинцев — тем более. И не только из-за архитектуры, чистоты, солнца и моря. Нам по праву есть чем гордиться!

О своем городе

Многоголосие, полифоничность, особая аура города не могут не притягивать. Биз дя Гядрини биляк! И это — не тоска по молодым годам, не сладость халвы на устах. Это — живая, искренняя рефлексия о своём Городе. Как-то известный мыслитель Джон Дьюи, кстати, оказавший заметное влияние на советскую систему образования, сказал: «Разум — это не существительное, разум — это глагол». И в этих словах — суть. Ведь речь идёт об активности понимающего, благодарного человека, об ответственности перед прошлым. О взгляде — оптике рассуждения и памяти. Важно видеть колоссальные перемены в облике города, но видеть и его историю — не отрекаясь ни от одного мига. Сквозь ткань времени понять, принять и полюбить Баку.

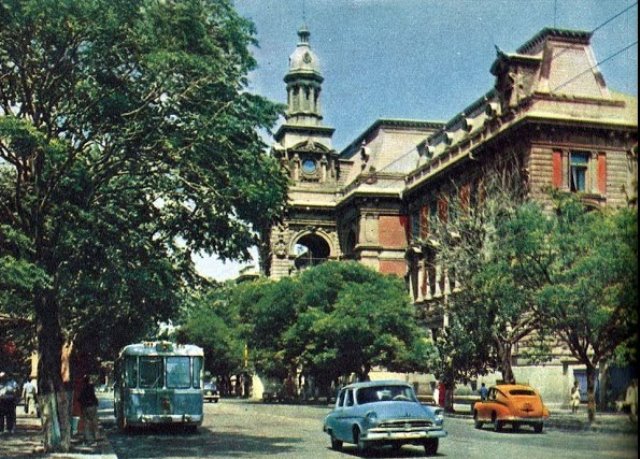

В последнее время появилось немало передач о судьбе СССР. История этой страны — сложная, противоречивая, как сама жизнь. Но первое, что всплывает в памяти, — не факты и даты, а вкус того времени: утро, пахнущее газетной бумагой, радиоголоса, в которых тревога смешивалась с надеждой. Бурные 80–90-е годы. Тяжёлое, беспокойное дыхание эпохи. Я хорошо помню: в те горькие январские дни волею судеб оказался на Кубе. Мы, советские специалисты, ходили по коридорам, как по чужим снам — слушали радио, ловили слухи, не верили глазам. Было ощущение, будто мир, в котором ты вырос, треснул по шву, и ты стоишь, не понимая — по какую сторону теперь жизнь.

Как же так? Мы ведь одна страна, один народ… Но оказалось — не совсем…

То время принесло странную смесь отчуждения и боли. На фоне этой избирательной жестокости особенно остро чувствовалась чужеродность происходящего — словно кто-то подменил реальность на серую, тусклую копию. Но, шюкюрлар олсун, теперь мы можем говорить об этом спокойно. Без страха. Без озлобления. Теперь мы способны вспоминать без укоров, искать смысл в пережитом, а не только шрамы. И это уже счастье — осмыслять, а не отрицать.

«История — это пророк, обращённый в прошлое»

Мы выходим из застывших догм, как из тесной чуждой скорлупы. Учимся снова смотреть — не глазами, а сердцем. История, как писал кто-то мудрый, мстит за невыученные уроки. Фридрих Шлегель говорил: «История — это пророк, обращённый в прошлое». А когда французский журналист спросил Дэн Сяо Пина, что он думает о Великой французской революции, тот ответил с восточной улыбкой: «Пока рано делать выводы. Прошло всего-то двести лет». И в этой фразе — вечное терпение Востока. Его многовековая мудрость.

Но нам никто не мешает делать свои выводы. Всё зависит от того, что мы берём из прошлого — огонь или пепел.

Поэт сказал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…» А Конфуций ещё раньше напоминал: «Когда не знаешь слов — нечем познавать людей». Поняли ли мы слова своей истории? Поняли ли ту ткань жизни, где рушилось всё, что вчера казалось вечным?

Мы ведь тогда стояли на краю — и ветер из будущего пахнул холодом. И Баку вдруг перестал улыбаться. Город, всегда солнечный, словно спрятал глаза под козырёк неба. Ветер с моря, пахнущий солью и бензином, казался тревожным, как весть, принесённая издалека. Люди шли по улицам молча — будто боялись спугнуть хрупкую тишину, в которой ещё теплилась надежда.

И как водится в такие времена, из всех щелей посыпались советчики. Казалось, весь мир, отложив свои заботы, взялся нас учить жить. Сонм экспертов и прорицателей — с одинаковыми лицами, с одинаковыми словами. И каждый уверял: «Делайте только так. Не спорьте. Не время для сомнений! Или отстанете навсегда!» И даже реклама тех лет звучала почти издевкой: «При всём богатстве выбора — другой альтернативы нет».

Жизнь — не телевизионный слоган

Но жизнь — не телевизионный слоган. Она всегда многограннее, тоньше, живее. Даже тот самый капитализм, о котором так громко говорили, — не догма, а поиск, риск и вдохновение. В нём побеждает не самый сильный, а тот, кто сумел придумать что-то своё — неожиданное, живое, как свет в окне родного дома.

В самом сердце Баку есть прекрасный Центр Мугама — место, где музыка словно разговаривает с ветром. Он стоит у самого моря, и когда вечером солнце опускается за горизонт, кажется, будто сам Каспий слушает эти древние мелодии. Слышишь: струнный перелив кяманчи дрожит, как луч света на воде, а голос певца поднимается всё выше, тоньше, до самой души. И в этот момент невозможно не вспомнить: всё, что мы любили, живо. Баку жив. И не только в камнях и улицах — в интонации, во взглядах, в словах, которые мы унесли с собой, как оберег.

Баку — не просто точка на карте

Многие годы я жил и живу вдали. И всё же, стоит закрыть глаза — и вот он, мой город. Вечерний шум на Низами, запах жареного каштана, ленивый разговор за самоваром, детские крики со двора, где до сих пор играют в «классики». Каспий, тяжело дышащий под лунным светом. Море всегда знало больше, чем люди. Оно видело всё — и радость, и утрату, и ту особую, щемящую нежность, с которой бакинец произносит: «мой город». Баку — не просто точка на карте. Он — состояние души, особая интонация сердца. И каждый, кто хоть раз вдохнул этот воздух, уже не сможет забыть. Даже если уйдёт далеко, даже если проживёт тысячу жизней — одна из них всё равно будет бакинской. Той, где солнце чуть ярче, чай чуть крепче, а люди чуть добрее.

И вот, закрывая глаза, я снова стою на набережной. Ветер с Каспия шепчет, играя с моими волосами, как когда-то, в детстве, он играл с парусами маленьких корабликов. Город вокруг дышит, медленно и уверенно. Он помнит наш детский смех, каждый шаг по булыжнику, каждую мелодию, пропетую на улице.

Баку — это не просто архитектура и улицы, это особое состояние души, которое невозможно передать словами. Он живёт в каждом взгляде, в каждом звуке, в каждом шорохе моря о камни. И чем дальше уходит время, тем яснее ощущаешь: город не покидает тебя. Ты идёшь по жизни, а его дыхание всё так же рядом, тихо и уверенно.

Баку живёт в нас

Я помню огни вечернего Баку. Они отражаются в воде, и кажется, что каждая лампа — это маленькое солнце, напоминающее о том, что мы были счастливы здесь. И счастье это — не героическое, не громкое, а тихое, мягкое, согревающее душу, как первый свет утра.

И пусть меняет мир свои правила, пусть города исчезают и появляются новые — Баку остаётся. Он живёт в нас, в наших словах, в наших воспоминаниях. Он учит любить — без условий, без оглядки, не отрекаясь ни от одного мига. И мы любим его так же, как он любит нас ⸺ верно, горячо, навсегда.

Агамали Мамедов,

Заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор социологических наук, профессор

-

20:34, Bu günZəfər Paradında iştirak edəcəyini təsdiqlədi

-

20:12, Bu günŞahbaz Şərif İlham Əliyevi təbrik etdi

-

19:37, Bu günLeyla Əliyeva və Arzu Əliyeva bal yarmarkasında - FOTOLAR

-

19:29, Bu günAncelina Coli Ukraynada

-

19:13, Bu günPrezident Əliyevdən Türk birliyinə daha bir töhfə

-

18:55, Bu günNaxçıvan Müəllimlər İnstitutu bağlanır? – RƏSMİ AÇIQLAMA

-

18:29, Bu günAvropa dəstək verməyə hazırdır!

-

18:23, Bu günABŞ raketi Rusiyanı təşvişə saldı

-

18:11, Bu günİlham Əliyev alimləri TƏLTİF ETDİ - SİYAHI

-

18:01, Bu günBu gün Super Ay hadisəsi müşahidə olunur

-

17:54, Bu gün“Qarabağ” “Çelsi”yə uduzdu

-

17:48, Bu günAzərbaycanlı tələbə Türkiyədə həbs edildi

-

17:42, Bu günNazirliyin tabeliyindəki agentlik yoxlanılır - EKSKLÜZİV

-

17:38, Bu günBakı-Təl-Əviv reyslərinin həftəlik sayı 21-ə çatdırılacaq - AZAL prezidenti

-

17:34, Bu günOv qaydalarını pozan əcnəbilər saxlanıldı

-

17:27, Bu günHikmət Hacıyev “Qarabağ”la “Çelsi”yə uğurlar arzuladı

-

17:19, Bu günBritaniya səfiri "Qarabağ"ı DƏSTƏKLƏDİ

-

17:18, Bu günUlduzlara görə “Qarabağ” - “Çelsi” matçının nəticəsi BELƏ OLACAQ

-

17:10, Bu günSpiker Braziliyaya getdi - COP30-da iştirak edəcək

-

17:06, Bu günCenevrədə “WTDC-25” ilə bağlı diplomatik brifinq keçirilib

-

17:02, Bu günErmənistan alimlərilə görüş olsun? - Azərbaycanlı elm adamlarından REAKSİYA

-

16:56, Bu günProkurorluq Vuçiçə qarşı hərəkətə keçdi

-

16:52, Bu günAzərbaycanda araq BAHALAŞACAQ

-

16:30, Bu günSumqayıtda dəmir yolundan rels oğurladılar

-

16:26, Bu günTaksi sürücüləri üçün imtahana qeydiyyat BAŞLADI

-

16:22, Bu günŞəhid övladlarının çəkdiyi rəsmlər əsasında poçt markaları təqdim olundu

-

16:18, Bu günVəkillər Kollegiyasında iki təyinat - Vəkil bürosunda nöqsanlar aşkarlandı

-

16:14, Bu günİmamoğlunun atası və oğlu dindirildi

-

16:12, Bu gün"Qarabağ" azarkeşlərə müraciət etdi

-

16:10, Bu gün"Qırmızı Kitab"a düşən quşları ovlayan ata və oğul saxlanıldı